Liebfrauenkirche und -kloster

Zum 50jährigen Jubiläum des Wiederaufbaus der Liebfrauenkirche nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg hat Sylvia Lins deren Geschichte bis 2004 in einem gründlichen Artikel zusammengefasst:

Wigel Wanebach raffte mit seinen schlanken behandschuhten Händen sein elegantes Gewand und stieg über ein paar Pferdeäpfel. Das Getrappel der Pferde, die Rufe der Händler und den penetranten Geruch bemerkte er fast nicht, denn vor seinen inneren Augen erstand sie plötzlich – die Kirche zu Ehren Unserer Lieben Frau.

Ja, hier wollte er sie erbauen lassen, direkt an der Stadtmauer, auf dem höchsten Punkt der Stadt, den die Leute wegen des Pferdemarktes „Rossebohel“ nannten. Zwar standen auf dem Fleck Erde, den er sich da gerade ausgespäht hatte, schon ein paar Häuser, aber die standen seinem Plan nicht wirklich im Wege: Wigel Wanebach, seines Zeichens Bürgermeister und Schöffe, also einer der einflußreichsten Patrizier der Stadt, hatte in seinem Leben schon viele Häuser gekauft, das Haus „Zum Römer“ war auch darunter. Er beschloß also, die Häuserzeile an der Nordseite des Pferdemarktes aufzukaufen und abzureißen, um seiner Stiftung diesen herausragenden Platz geben zu können.

Vielleicht dürfen wir uns die Geburtsstunde der Liebfrauenkirche so vorstellen; in die Hand nehmen können wir noch heute im Institut für Stadtgeschichte ein zierliches Stück Pergament aus dem Jahr 1308, auf dem Wigel Wanebachs erster Hauskauf am Rossebohel beurkundet ist. Ganz aus eigener Kraft konnte der wohlhabende Patrizier aber nun doch nicht den gesamten Kirchenbau finanzieren. Aus Avignon, das in dieser Zeit Sitz des Papstes war, kam Hilfe: Achtzehn Erzbischöfe und Bischöfe siegelten 1318 in der französischen Stadt einen Zeitungs-seiten großen, festen Pergament-bogen, an dem noch heute alle achtzehn Siegel klappern. Es ist ein Ablassbrief, der denen Minderung der Fegefeuerqualen zusichert, die sich am Bau für die neu entstehende Kirche in „Frankenvord“ mit Stiftungen beteiligen.

Kurz zuvor hatte Wigel Wanebach nochmals Häuser angekauft – der Bau lief also um 1318 auf vollen Touren. Zu einem gewissen Abschluss muss er 1321 gekommen sein, denn aus diesem Jahr stammt ein Ablassbrief aus Mainz, der sich bereits an die Besucher der Liebfrauenkirche wendet: Vierzig Tage Ablass gab es für einen Besuch der Frankfurter Marienkirche! Wieviel mehr hatte Wigel Wanebach für sein Seelenheil getan; als er 1322 starb, wird er, der einst im Chor bestattet wurde und dessen Tumbendeckel heute in die Nordwand der Kirche eingelassen ist, im Frieden mit sich gewesen sein.

Unfrieden aber brach in seiner Familie aus, denn die Ehe seiner Tochter Gysela mit dem Patrizier Wigel Frosch war kinderlos geblieben – wer sollte in Zukunft für die Seelen der demnächst ausgestorbenen Familie beten? Wigel Frosch versuchte, dieses Unheil von der Familie abzuwenden, indem er sich auf die Pilgerreise nach Santiago de Compostella begab, vielleicht um ein letztes Mal um Kindersegen zu bitten. Vergebens, denn Wigel Frosch starb 1324 auf der Rückreise. Doch die beiden Witwen in Frankfurt, Wanebachs Frau Katharina und seine Tochter Gysela, wussten Rat: Sie gaben ihre, ihrer Männer und aller Vorfahren Seelen in die Obhut von gleich etwa zwanzig Geistlichen, indem sie 1325 ein Kollegiatsstift einrichteten, in das sie den ganzen Wanebach’schen und Frosch’schen Besitz fließen ließen. Um die zehn Kanoniker und ca. zehn Vikare lebten nun gemeinschaftlich in einem an die Kirche angrenzenden Gebäude und pflegten das Chorgebet in Liebfrauen. Weltgeistliche waren es, die zumeist aus Frankfurter Bürgerfamilien stammten und somit immer in Tuchfühlung blieben mit den Anliegen aller Frankfurter, die zudem fortan in Scharen die Kirche aufsuchten.

Diese Stiftsherren aus alten Zeiten sind den heutigen Besuchern von Liebfrauen gar nicht fern: „Ich glaube zu sehen die Güte des Herrn im Land der Lebendigen.“ So begrüßt der Kantor Johann Agricola in lateinischer Sprache die durch das Südportal Eintretenden; die Grabplatte des 1605 Verstorbenen befindet sich genau vis à vis vom Eingang, an der Wand hinter dem als Weihwasserbecken genutzten Taufbecken mit der Jahreszahl 1676. Einen schweren, kostbaren Umhang trägt er, sein wichtigsten Utensil, das Gesangbuch, drückt er an seine Brust. Er ist nicht allein: Die Gestalten vieler Kanoniker aus mittelalterlichen bis barocken Zeiten säumen die Wände der heutigen Liebfrauenkirche und erinnern daran, dass diese Kirche auch ein Begräbnisort war. Die Stiftsherren ruhen zu unseren Füßen, und die meisten Grabplatten taten dies früher auch, weshalb die Reliefs darauf teilweise plattgetreten sind.

Davor bewahrt wurde ein schönes Doppelepitaph, heute an der Nordwand innen links neben der Kirchentür in Richtung Turmzimmer: Der 1509 verstorbene Kanoniker Mathias Steybe ist darauf zu sehen, der durch den Kelch vor seiner Brust als Priester ausgezeichnet ist, und an seiner Seite eine Frau – seine Mutter freilich, mit schwerem Kopftuch verhüllt. Die Anhänglichkeit des Sohnes und ihre Stiftungsfreudigkeit haben ihr diesen Ehrenplatz beschert; so ruhen auch noch weitere Stifterinnen und Stifter in dieser Kirche. Übrigens nicht nur in der Kirche, denn im Osten und im Norden von Liebfrauen legten die Kanoniker einen Kirchhof an.

Von 1325 bis zur Säkularisation 1803 lebten und beteten die Kanoniker an diesem Ort und hatten alle Hände voll zu tun: Kaiser Ludwig der Bayer, der 1333 dem Frankfurter Rat die Stadterweiterung genehmigt hatte, wodurch Liebfrauen nicht mehr am Stadtrand lag, bat 1340 die Stiftsherren, auch für sein und seiner Amtsvorgänger und -nachfolger Seelenheil zu beten. Dafür befreite er das Stift von sämtlichen weltlichen Abgaben und Diensten.

Die Kirche wuchs in dieser Zeit auch äußerlich, nach Westen wurde sie erweitert. Aber Mitte des 15. .Jahrhunderts wuchs sie gewaltig, und das kostete die Stiftsherren viele Nerven. Der Westanbau mit dem Südportal wurde erst jetzt angesetzt – und wie lästig waren die kleinen Kramläden, die an der Südfassade des Gotteshauses klebten! Noch Ende des 17. Jahrhunderts versuchten die Kanoniker sie loszuwerden, aber der Rat der Stadt nahm sie in Schutz. Jetzt, um 1450, zog man die Ostwand des neuen Anbaus so weit vor, dass die Buden sich in den Winkel zwischen Südfassade und Westanbau schmiegten und wenigstens nicht vorlugten. Die Westmauer dieses Anbaus aber baute man nur soweit, wie es eigentlich geplant war – es entstand dazwischen die seltsam schräge Wand des Südportals, die noch heute etwas irritiert.

Der größere Kampf stand den Kanonikern aber noch bevor. Einen Turm sollte die Kirche endlich bekommen, aber es gab keinen Platz mehr für ihn, denn die Kirche war ringsum eingebaut – den Durchgang zur Zeil gibt es erst seit 1855. Die Geistlichen beantragten beim Rat der Stadt, den Turm auf die Stadtmauer aufsetzen zu dürfen. Der Rat genehmigte 1453 unter der Bedingung, dass der Turm den alten staufischen Wehrgang nicht unterbrechen möge und im Bedarfsfall von der Stadt als Wehrturm benutzt werden dürfe. Auf komplizierte Weise wurde der Kirchturm so an die Kirche und auf die Mauer gesetzt, dass man auf dem Wehrgang daherkommend durch ihn hindurchspazieren konnte.

Reste des Wehrgangs und der alten Stadtmauer sind noch heute am Turm sichtbar. Die Turmgeschichte ist damit aber noch nicht zu Ende. Als 1541 die Stadt nun wirklich ein Wächterhaus auf den Turm aufsetzen will, protestieren die Kanoniker verständlicherweise und haben auch ein Gegenargument parat: Das Fundament des Turmes sei zu schwach, schon bei großem Geläut wackele der Turm. Lügen haben ein schlechtes Gedächtnis, und so beantragten die Stiftsherren bei der Barockisierung der Kirche ab 1763, ein weiteres Geschoss auf den Turm aufsetzen zu dürfen. Diesmal sagt die Stadt Nein, und nur unter massivem Druck des Mainzer Erzbischofs wird wenigstens die barocke Umgestaltung des Turms auf der Stadtmauer genehmigt und 1770 durchgeführt. Die Bitte der Kanoniker wurde erst posthum, beim Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg erfüllt; nun wurde der Turm zur heutigen Höhe aufgestockt, auf dass die Kirche nicht von der beginnenden Hochhaus-Skyline verschluckt werden möge.

Der Protest gegen das Wächterhaus auf dem Turm im Jahr 1541 war übrigens sehr mutig von den Stiftsherren. Denn das frisch zum evangelisch-lutherischen Bekenntnis übergetretene Frankfurt diskriminierte die Katholiken und verbot wie im Dom so auch in Liebfrauen von 1533 bis 1548 die katholische Messe. Nur für sich durften die Kanoniker ihre Gottesdienste abhalten. Der Dekan Johannes Cochläus hatte es gar in Worms persönlich mit Luther aufgenommen. So lag die Kirche brach in einer Zeit, wo sie gerade am allerschönsten war: 1509 war mittels Stiftungen zweier Frankfurter Bürgerinnen der hohe spätgotische Chor mit seinem feingliedrigen Sterngewölbe an die Stelle des schlichteren ursprünglichen Chores getreten. Wieder hatte man dafür ein Haus im Osten der Kirche abreißen müssen, die Chorfenster konnten wegen der dicht angrenzenden Bebauung nur bis zur Mitte der Chorwand heruntergezogen werden.

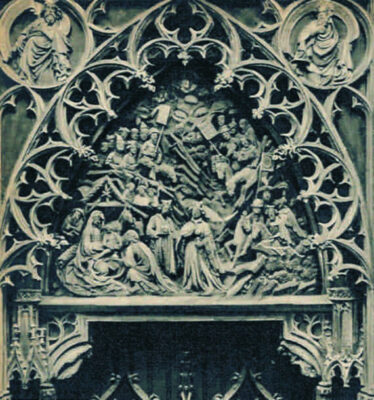

Während heute noch im Innern der Kirche außer den Grabepitaphien das Altarbild der Annaselbdritt, die zierliche Steinguss-Pietá und das Dreikönigs-Tympanon künstlerisch hervorragende Zeugen mittelalterlicher Zeiten sind, hat die Zeit des Barocks in Liebfrauen noch immer sehr viele – vornehmlich polierweiße – Gesichter. Aloysius von Gonzaga, Josef, Johannes Nepomuk und Johannes der Täufer, deren Statuen seit dem Wiederaufbau einzeln über die Kirche verteilt sind, sie alle bekamen bei der Barockisierung der Kirche eigene Altäre; Petrus, Paulus und Maria Magdalena wurden für mehrfigurige Altäre geschnitzt. Diese neuen Altäre, mit den vom Mainzer Bildhauer Johann Peter Jäger geschaffenen Skulpturen verdrängten größtenteils die ursprüngliche mittelalterliche Kirchenausstattung. Eisern aber behauptete sich das Kernstück der Altarmensa des Hochaltars von 1509 – es wanderte durch mehrere Altäre hindurch und ist bis heute an seinem Platz. Die gotischen Giebel an der Südfassade wurden durch ein Gesims ersetzt und die gotische Turmhaube gegen eine barocke ausgetauscht, derjenigen ähnlich, die heute den Turm bekrönt.

Aber so sehr sich die Kanoniker von Liebfrauen anstrengten, gleich in der Nachbarschaft gab es nicht zu übertreffende Konkurrenz: Die unliebsamen Nachbarn waren wieder da, die Kapuziner! Schon 1628 hatte sich der Rat der Stadt mit Händen und Füßen gegen den Kaiser gewehrt, sie aufzunehmen. Fünf Jahre lang hatte man dann diesen erst seit 1599 in Deutschland ansässigen Orden in der Stadt geduldet, um ihn dann mit Spott und Hohn wieder zu vertreiben. Seit 1723 waren sie wieder dort, von wo sie verjagt worden waren: im ehemaligen Antoniterkloster in der Töngesgasse. Die Frankfurter hatten die Kapuziner inzwischen liebgewonnen und staffierten ihre Kirche so reich aus, dass sie als die kunstvollste der Stadt galt.

Aber die Stiftsherren von Liebfrauen konnten sich noch nicht mit diesen Nachbarn anfreunden, erdreisteten sie sich doch, genau um dieselbe Uhrzeit ihre Predigt zu halten wie die Kanoniker. Der Dekan Johann Georg Martin Brentano, dessen Grabepitaph heute neben der Anbetungskapelle angebracht ist, beschwerte sich beim Erzbischof in Mainz über diese Störung. doch dieser ließ die Kapuziner gewähren. So beschlossen die Stiftsherren wohl, sich ihre Feinde lieber zu Freunden zu machen. Denn 1745 baten sie die Kapuziner, zunächst für die Kanoniker selbst und später für die zahlreichen Liebfrauen-Besucher als Beichtväter in die Kirche zu kommen. Vielleicht war es ja der gute Geist des P. Vinzenz, eines Kapuziners, der 1670 auf der Durchreise durch Frankfurt gestorben war und in der Liebfrauenkirche bestattet ist, der da versöhnend wirkte.

Den gemeinsamen Feind, die Säkularisation von 1803, überstanden weder die Stiftsherren noch die Kapuziner in der Stadt. Die wunderschöne Kapuzinerkirche wurde auf Abbruch verkauft, die Liebfrauenkirche gelangte in die Hand der Stadt und ist seit 1830 bis heute eine Dotationskirche, muss also von der Stadt unterhalten werden. Für die gelehrten Kanoniker gab es indessen bald Ersatz an Liebfrauen. Dort, wo zum Schärfengässchen hin ihr Stiftsgebäude gestanden hatte, errichtete Stadtbaumeister Johann Friedrich Christian .Hess 1826 ein neues klassizistisches Gebäude für die Selektenschule, so geheißen, weil sie Frankfurter Jungen einen ausgewählten, katholischen Lehrplan offerierte. Ihr ursprünglicher Name war Domstiftsschule, und gegründet wurde sie 876 von Kaiser Ludwig dem Deutschen, einem Enkel Karls des Großen! Die Schule an der Liebfrauenkirche platzte bald aus allen Nähten, und so beschloss das Bischöfliche Ordinariat 1917 im Rahmen der Aufteilung der bis dahin einen großen Stadtpfarrei, die Kapuziner, die seit 1900 wieder in der Stadt waren, nach Liebfrauen zu holen und ihnen das Gebäude zum Umbau zu überlassen. Die Kapuziner zogen erst einmal in das einstige Pfarrhaus von Liebfrauen, welches wenig später zu dem heutigen Geschäftshaus an der Liebfrauenstraße umgebaut wurde.

Kurz nach der Inflation und in Zeiten allgemeiner Geldnot beschlossen die Kapuziner im Frühjahr 1924 den Umbau des Schulgebäudes mit seinen Klassenzimmern in ein Kloster mit Zellen und Refektorium – ganz franziskanisch, ohne zu wissen, woher am nächsten Tag das Geld dafür kommen sollte. Und es kam; Frankfurter Bürger organisierten Wohltätigkeitskonzerte für das Startkapital. Der beauftragte Architekt Martin Weber leitete weise die Bauarbeiten, und so konnte das Kloster in den heutigen Ausmaßen, verknüpft mit der Liebfrauenkirche, die nun Klosterkirche war, zu Mariä Lichtmeß am 2. Februar 1925 eingeweiht werden. Sofort fanden viele Gruppierungen ein seelsorgerisches Obdach bei den Kapuzinern, so auch die Caféhaus- und Restaurantbedienungen, die sich hier einmal monatlich von Mitternacht bis morgens zwei Uhr trafen.

Am 2. Juli 1939 mussten die Kapuziner zur Musterung; sie gingen im Habit hin und kamen froh zurück, denn sie waren für zwei Jahre zurückgestellt worden. Das Glück war dann aber leider kürzer; schon knapp nach Kriegsausbruch wurde der erste Bruder zur Flak nach Weimar eingezogen. Parallel dazu gab es für die Brüder auch noch eine friedliche Aufregung: Liebfrauen wurde am 1. .Juli 1939 zur Gemeinde. Zudem wurde die Kirche aufwendig restauriert; 1941, als die ersten Bomben auf Frankfurt fielen, waren die Arbeiten abgeschlossen. Die Kirche war für ihren Untergang geputzt worden: Im November 1943 wurde das Mittelschiff von einer Sprengbombe getroffen, der Gottesdienst fand von nun an im Chor statt. Am 22. März 1944 sank fast die gesamte Frankfurter Altstadt in Schutt und Asche. In Liebfrauen stürzte die Turmspitze herab, Dachstuhl, Orgel und das letzte Joch wurden zerstört. Am 24. März wurde die Sakristei getroffen. Ein Volltreffer folgte am 25. März. „Degree of damage: 90 %“ heißt es später in einem Dokument der amerikanischen Besatzungsmacht und „estimated duration of work: 2 years with 40 workers.“

Beruhigend aber zu sehen, wie menschliches und kirchliches Leben trotz alledem weitergeht. Bereits am 11.7.1944 findet in Liebfrauen, im heilgebliebenen „Sälchen“ im Kloster, die erste Taufe nach der Katastrophe statt; am 14.7. die nächste, Josefine Glücklich heißt das Baby. Geheiratet wird in Liebfrauen schon wieder am 6.4.1944, und weitergepredigt wird sowieso. „Gottes Wissen und Gottes Trost in unserer Prüfung“ ist das Thema der Predigt mitten in der Fastenzeit am 26. März 1944, und zu Ostern am 9. April wird über „Ostern, das Fest des Lebens“ gepredigt.

Höchst lebendig ist auch in P. Titus Hübenthal die Vorstellung von der wiedererstehenden Liebfrauenkirche. Noch 1945 schickt er eine kompetente, mehrseitige Abhandlung über die kunsthistorische und seelsorgerische Wichtigkeit der Liebfrauenkirche an die Stadt. Auch ganz professionelle Rekonstruktionszeichnungen fertigt er an von einer Liebfrauenkirche, die wieder eine gotische Turmspitze hat. Die Stadt fängt erst 1948 an, auf sein Ansinnen zu reagieren, und die Reaktion ist harsch. Spannend wie ein Krimi liest sich die im Institut für Stadtgeschichte erhaltene interne Korrespondenz zwischen den verschiedenen Ämtern der Stadt. Das Rechneiamt hatte der Gemeinde 12.000 DM bewilligt für eine Dachkonstruktion über dem Chor. Den bevorstehenden Wiederaufbau des Chores, um diesen als Notkirche benutzen zu können, gedachte die Gemeinde nun vorschussweise zu finanzieren unter der Voraussetzung der Rückzahlung vonseiten der Stadt. Herr Nosbisch aber von der Bauverwaltung-Hochbau warnt das Kulturamt vor den „schwerwiegenden Folgen für die Stadt“, sich darauf einzulassen, denn er fürchtet, die Pfarrgemeinde Liebfrauen gedenke letztlich die gesamte Kirche wiederaufzubauen. Und so fordert Nosbisch zu prüfen, ob die Stadt denn verpflichtet sei, völlig zerstörte Dotationskirchen wiederaufzubauen. Es gehe in dem Dotationsvertrag von 1830, der übrigens im Krieg im Stadtarchiv wohl zusammen mit dem Verantwortungsgefühl der Stadt verbrannt war, doch nur um die Pflege bestehender Kirchen.

Der Wiederaufbau von Liebfrauen hing an einem seidenen Faden. Das Hochbauamt war schließlich geneigt, auf P. Titus’ Vorschlag einzugehen, das Grundstück mit der zerstörten Kirche der Gemeinde zurückzugeben, inklusive einer Ablösungssumme. Das Rechneiamt aber hat Sorge um ein Kulturdenkmal in der Hand einer finanzschwachen Gemeinde und versichert P. Titus, die Stadt wolle und könne sich ihren rechtlichen Pflichten nicht entziehen, jedoch sei die finanzielle Lage jetzt – 1948 – zu schlecht für einen Wiederaufbau.

Der Beschluss zur Fertigstellung des Wiederaufbaus der Liebfrauenkirche wird von der Stadtverordneten-versammlung am 4.2.1954 und vom Magistrat am 8.2.54 gefasst. Die Leitung der Arbeiten liegt in der Hand der Frankfurter Aufbau AG, die geistigen Fäden hat P. Titus in der Hand. Unter seinem maßgeblichen Einfluss entsteht in wenigen Monaten eine neue Liebfrauenkirche, die das Alte wiederbelebt und mit dem Modernen verbindet. So entsteht beispielsweise anstatt des gotischen, einst uneinheitlichen Netzgewölbes im Langhaus eine Flachdecke, deren aufgesetzte Holzgrate an eben jenes erinnern. Die transportablen Figuren der Barockaltäre hatten den Krieg im Keller und auf dem Dachboden des Kapuzinerklosters Dieburg verbracht und sich wegen der schlechten klimatischen Bedingungen dort einige Blessuren geholt. Restaurator Pitzer zog alle klaffenden Holzwunden wieder zusammen, die beliebte Antonius-Statue wurde in seiner Werkstatt nach einem barocken Vorbild aus Bensheim neu geschnitzt. Die gen Himmel fahrende Maria des barocken Hochaltars hatte den Krieg sogar vor Ort überstanden, wie sich das für eine Marienkirche gehört.

1.219.860,62 DM kostete die Stadt der Wiederaufbau, der damit sogar mit Minderkosten in Höhe von 4.139,38 DM gegenüber der bewilligten Summe abschloss. Am Donnerstag, den 18.11.1954 übergab Baudirektor Weber im Namen der Stadt die wiederaufgebaute Kirche an P. Titus. Am Samstag, 20.11., fand um 18 Uhr die Außenweihe statt, und am Sonntag, 21.11., wurden um 8 Uhr der Hochaltar und der Ordensaltar durch Weihbischof Kampe und Bischof Gratian Müller, einen Kapuziner, geweiht. Am Westteil der Kirche hingen noch Gerüste, aber die Gemeinde wollte die Kirche im herannahenden Winter schon benutzen können.

Auch die Läden um die Kirche wurden wiedererrichtet, P. Titus bemühte sich wie einst die Kanoniker vergebens, sie fernzuhalten. Aber die Krone des Bauwerkes fehlte noch: Der Chor war nur sehr einfach wiedererstanden; die Stadt genehmigte und vollzog 1958 seinen exakten Wiederaufbau, und so besiegelte der schöne Chor mit seinem kunstvollen Sterngewölbe wie schon 1509 die Fertigstellung des Baus. Besiegelt scheint damit auch das Leben von P. Titus gewesen zu sein. Im August 1959 starb er bei einem Autounfall auf dem Weg in den Urlaub. Die Liebfrauenkirche, der er nach dem Krieg wieder zum Leben verhalf, hat nun zwei Erbauer: Wigel Wanebach und P. Titus Hübenthal.

Viele Hände und Geister aber haben nach P. Titus Liebfrauen, diesen seit 1321 kontinuierlich so hochlebendigen Ort weiter ausgebaut – architektonisch und spirituell.